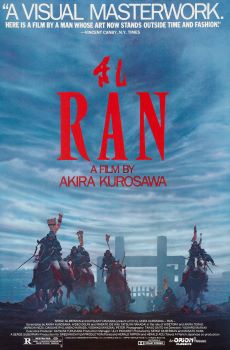

RAN (1985)

Volví a Ran como se vuelve ahora a las cosas, topándome con la película en una plataforma. Gracias a esa casualidad tomé conciencia de dos cosas: en primer lugar, que la película cumple 40 años de estrenada y, en segundo lugar, que el altisonante título con el cual el resumen se refería a Kurosawa, “tal vez el más importante director del siglo XX” podría perfectamente ser cierto.

Cómo nos habían tratado estos 40 años a la película y a mí, era una de las preguntas a resolver en este nuevo visionado. La vi originalmente en el cine Cervantes, una pequeña sala ubicada en frente al Palacio Municipal de La Plata en la etapa en que fue reservada al cine arte. Lo primero que hay que decir es que la película envejeció espectacularmente bien. Las más de dos horas y media de duración, pensadas para otro mundo y otros ritmos, se revelan más que llevaderas. Ran combina una trama épica y profunda, con una estética a la vez realista y fantástica. Lo verosímil y la leyenda se entrecruzan sin desentonar nunca.

La trama es doblemente conocida: por la difusión que tuvo la película en su momento y porque está inspirada en Rey Lear de Shakespeare. Un viejo señor feudal del Japón del siglo XVI decide retirarse y dividir su reino entre sus hijos, luego de una larga carrera de conquista sangrienta cimentada sobre la masacre de las nobles dinastías cuyas tierras lindaban con la suya, incluyendo a familiares de quienes después se convirtieron en parte de su propia familia política. Hidetora, el padre en retirada, decide privilegiar a su primogénito en el reparto para entender, cuando ya es tarde, que solamente contaba con la lealtad y el respeto del único hijo que se opuso a la división.

El guion mantiene su vigencia, sigue cumpliendo con aquel objetivo de Kurosawa de transmitir las clásicas tensiones del poder, la familia y la condición humana. La versión de Lear, sobre la que se escribió tanto, sigue siendo genial y no es excesivo considerarla la mejor adaptación de Shakespeare a la pantalla grande, a pesar de (o debido a) la inmensa cantidad de licencias que se toma el director.

Lo que golpea de manera inédita en este nuevo visionado es ese tipo de realismo épico que ya no se encuentra en los filmes. Ran nos permite volver a ver colas de caballos que se mueven por el viento sin ningún tipo de coreografía ni retoque posterior, incluso a riesgo de dejar al descubierto la anatomía menos pública de los animales. Ese mismo viento mueve a su antojo las nubes que entran y salen de cuadro mientras el sol ilumina caprichosamente las escenas al ritmo de la interposición o no de esas mismas nubes. Y Kurosawa elige mantener ese azar en las tomas. Centenares de extras corriendo en batallas en las que se huele la sangre, el miedo, el valor y las humaredas. Extras que en el calor de la batalla caen de manera natural, en algunos casos porque realmente tropezaron mientras se rodaba. Otra nota nostálgica: una parte no menor del mérito es de la filmación en Eastman de 35 mm y sus vibrantes colores, muy lejos del tono pastel y sombrío que tiene todo hoy para facilitar las intervenciones digitales.

La contracara de esa deliciosa participación del azar es la puntillosa planificación de la filmación de cada escena. Eran tiempos de “lo que rodaje non da, montaje non presta”, es decir que era casi imposible sumar a la versión definitiva elementos que no hubieran sido filmados originalmente. Kurosawa, que ya había hecho una maestría con Kagemusha, aquí se doctora con honores. Los colores, los movimientos de masas, la selección de los entornos naturales y los artificiales. Todo cumple perfectamente con el plan casi divino de introducirnos en la historia y atraparnos en ella. Es imposible no pensar cómo eso influyó en las actuaciones, que también son supremas. Basta con leer las quejas actuales de actrices y actores que filman sobre pantallas verdes sin saber qué colores los rodearán, sobre qué textura de suelo caminan o incluso si se verán sus rostros o los tapará un casco cibernético, ya que todo eso se define después del rodaje.

Y como a Ran le sobra realismo, Kurosawa puede colar a su antojo situaciones que tensan la verosimilitud. El rostro del propio Hidetora, que desde un principio llama la atención por su peculiar maquillaje y que va deformándose como una maltratada máscara veneciana, o el sobreactuado bufón que contra cualquier sentido de la supervivencia no duda en ofender sin disimulos a los nobles guerreros que reposan junto a su espada samurai. El excesivo rojo de la sangre, el coreografiado pacto suicida de las amantes del viejo Pater Familia, el guerrero sosteniendo su propio brazo amputado en el rigor de la batalla. La apuesta por el realismo nunca le baja la intensidad a las escenas. A pesar de su detallismo, el director no deja que “la verdad arruine una buena historia”.

La escena más icónica del film -la batalla que termina en el incendio del castillo- es buena medida de esta combinación de dimensiones. Es realista al punto de que la reproducción de la edificación efectivamente fue prendida fuego, pero a la vez la niebla omnipresente y la música de Takemitsu que suplanta al sonido ambiente la ubican en un lugar de ensueño. En esa escena Hidetora escapa de la muerte varias veces de manera milagrosa. Finalmente sale de escena caminando, ni siquiera huye, como una especie de zombi que se desplaza entre las líneas de soldados agresores que le abren paso para dejarlo continuar su derrotero. Pero no es la escena de Marvel en la que el superhéroe sobrevive a las más inverosímiles situaciones para redimirse, es la sobrevida del personaje trágico que de todas formas va a morir, pero en otras circunstancias.

Si algo hace ruido mirado desde hoy es la decisión del director de cambiar el género de la descendencia, que en Rey Lear son tres mujeres, y que termina definiendo el carácter casi exclusivamente masculino de la trama del film que, como la inmensa mayoría de las películas de su época, no pasa positivamente el test de Bechdel. El sesgo patriarcal parecería agrandarse en relación a la figura de Kaede, la manipuladora cuñada de Hidetora en la que -en apariencia- se encarna el estereotipo de la esposa escaladora que contamina los pensamientos de su marido. Sin embargo, el desenlace de la historia nos permite ver que esta heredera de una de las dinastías aniquiladas por el conquistador es, a su manera, una heroína.

No había vuelto a ver la película completa en estos cuarenta años. La experiencia vuelve a ser maravillosa en el sentido estricto de la palabra. Extraordinaria, fabulosa, admirable. Fascina como nos fascinan las viejas construcciones, en parte porque nos atraen sus estructuras, sus capiteles, sus columnas, sus mayólicas, y en parte porque ya no se construyen más. Kurosawa pudo hacer un clásico a partir de otro clásico y cumple con la premisa fundamental para merecer esa categorización: envejecer muy bien.

Publicado en GUAY! Junio de 2025

https://revistaguay.fahce.unlp.edu.ar/index.php/2025/06/26/ran-1985-akira-kurosawa/